|

来源:钱江晚报 作者: 王湛 偶然的一天,首都师范大学历史学院讲师穆卓接触到梁启超的几封家书,他惊奇地发现——梁先生就像隔壁家的老爷子,平易近人,宛如画上的人物一下子走到了现实。

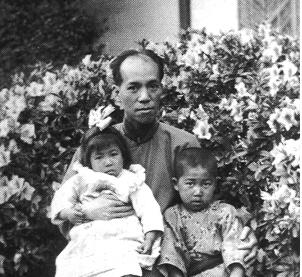

出于兴趣,穆卓后来又找了几本梁启超家书看;出于喜欢,他就想自己收集一些。收集的多了,他又想知道写作背景。 一来二去,慢慢就成了这本书——《宝贝,你们好吗》,共收集了梁任公给孩子们的400余封家书。 人们常说严父慈母,不过,看梁启超家书,穆卓倒恰恰看出梁先生的慈父形象来。 “对长女思顺,梁先生常亲切地称其为‘娴儿’、‘宝贝思顺’、‘顺儿’等;对小儿子思礼,往往以‘老白鼻’相称,老白鼻者,老Baby也;对思懿,则干脆取外号为‘司马懿’;至于思宁,却又以行名,呼为六六。”穆卓感慨,“形式各异的称呼中映衬出的是父亲的亲切与慈爱,慈父形象跃然纸上。” 于现代人而言,看看梁启超,或许我们那些因忙碌而忽略孩子的理由,就显得非常不足一提。 信手拈来,随意挥洒 记者(以下简称记):怎么想到要编这样一本书? 穆卓(以下简称穆):只要是上过学的人,都或多或少知道梁启超这个人,但和大多数人一样,我开始对梁启超的认识只停留在课本上。即便后来读了他的几本书,如《清代学术概论》、《中国历史研究法》、《中国近三百年学术史》,也是远距离地看他。 直到偶然一天,接触了他的几封家书。一来二去,慢慢就成了这本书。 记:这400多封家书,是从哪里找出来的? 穆:主要来自中华书局编辑部编的《梁启超未刊书信手迹》,丁文江、赵丰田编《梁启超年谱长编》,吴荔明著《梁启超和他的儿女们》。 《手迹》全是梁先生的书信真迹,非常珍贵。《年谱》是梁先生的弟子丁文江首先编的,从梁先生过世那年开始编写。为了资料的完整性,当时还专门登报向社会广泛征集梁先生的书信札记以及诗文电稿等,一时间,大批资料纷至沓来,其中光梁的书信就有两千多封。到了1932年,赵丰田在丁文江的指导下参与进来,四年后,《梁任公先生年谱长编初稿》完成,油印五十部,交亲友征求意见。也就是这年初,丁文江意外去世,未及见到《年谱初稿》问世。 此后四十余年,因种种关系,《年谱》处于停滞状态,1978年,赵丰田又应上海人民出版社邀请,重新做了整理。这就是后来大家都看到的《梁启超年谱长编》,不过,用原手迹对照本书部分家书内容,发现里面也有不少错讹,这在《宝贝》这本书上有所改正。《儿女们》是梁先生外孙女吴荔明的著作,吴是梁思庄的女儿,里面也收录了几封之前未刊出的书信。 记:在收集梁启超家书的过程中,有没有遇到什么困难? 穆:要说困难,最大的莫过于对手迹的辨认了,梁先生写字经常信手拈来,随意挥洒,想到哪儿写哪儿,有时觉得意犹未尽,就会在原本的两行中间加上一行,有的写得极小,很不好辨认。当然,更多的是对字本身的辨认,可能是梁先生时间紧张,有的信写得比较潦草,同一个字,同一封信里前后写法都不一样。 梁先生手迹里很少有错别字,这次整理后书里之所以会出现“狠”“很”,“他”“她”等不分,完全是在当时并没有后来的“很”“她”等写法,整理时为了保留原貌,一律按原来的写法收录。 其次是信中提到的一些人名,也很让人破费脑筋。因为这些人在梁先生与孩子们眼里都是熟人,所以信里写的很随意,有的称字,有的称号,有的则尊称,这给不熟悉的人带来的困难可想而知。 记:这些家书里,让您感触最深的是什么? 穆:人们常说严父慈母,看梁启超家书,我倒恰恰看出梁先生的慈父形象来。 作为父亲,梁先生像任何一位父亲一样,都希望孩子们个个成材,然而,当孩子们的学业和身体呈现矛盾的时候,梁先生毫不犹豫地让孩子们放弃学习,先养好身体。在给长女思顺的一封信里,梁先生一再告诫最宝贝的女儿,“功课迫则不妨减少,多停数日亦无伤。要之,吾儿万不可病,汝再病则吾之焦灼不可状矣。” 只有真正疼爱孩子的父亲,才会在孩子的健康与学习之间,毫不迟疑地选择前者,哪怕是孩子们舍弃学习也在所不惜。这里,父亲的爱是最原始的,也是最回归本真的,这就是令我感动的所在。 (发布者: 欢迎投稿,网站:无量光佛教网,讨论请进入:佛教论坛) |