|

南怀瑾曾多次评价自己一生:一无长处 一无所是

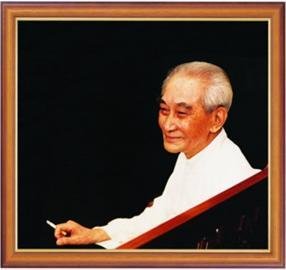

2012年10月18日,苏州吴江七都镇,太湖大学堂。 这是南怀瑾一手创建并度过一生中最后六年时光的地方,9月29日,95岁的他在此安详辞世。半个多月过去,在秋日阳光的掩映下,大学堂内一座座青瓦白墙的古典式建筑显得肃穆、萧瑟。七号楼一楼,南怀瑾和弟子们曾经用来修行打坐的地方,现在是南老的灵堂。白衫银眉,手持香烟,一张他的慈目相片挂在大厅正中。祭台的正中,是一座名为“行走中的禅”的佛像,六根蜡烛长明,周围放满了一束束鲜花。 这天下午,七都镇党委书记查旭东来到这里,商议的是太湖大学堂日后注册等事宜。设在大学堂内的“吴江太湖国际实验学校”还在如常教学,六年级的孩子们一招一式像模像样,正进行武术课程。第二天,南怀瑾追思会举行。南怀瑾生前不乏争议。他被一些人尊为当代大儒、国学大师、禅宗大师,却被另一些人视作高级策士、“学术上经不起推敲”。这些争议,并未远去。 而南老在太湖大学堂所度过的这最后六年,对于外界来说,依然不乏神秘。 留给“太湖大学堂”的问号 如今,谁来接管太湖大学堂,法定代表人能否变更?设在太湖大学堂里的吴江太湖国际实验学校,今后的招生、教育方略,是否会有所改变? 太湖大学堂的正门,在七都镇庙港大桥不远的环湖路旁。 大学堂内,绿荫环绕,草地上,一群散养白鹅正满地找食。这里由七八幢高低错落、古典风格的建筑组成,其中有回廊、庭院,内部陈设像学堂、也像佛堂。遇见的每一位工作人员,举手投足都彬彬有礼,说话柔声细语。据说,太湖大学堂在筹建过程中,从选址、踏勘,直到一砖一瓦、一草一木,南怀瑾都亲自过问,倾注了大量心血。 “南怀瑾和七都这个滨湖小镇的缘分很深。”当地政府官员介绍,1998年南怀瑾第一次来,便说“将来,到这里来骑着小驴子读书修行,一定非常好玩”。2000年,时年83岁的南怀瑾先生,拍板买下当地300亩滩涂。2006年,太湖大学堂建成,7月1日至7日,89岁的南怀瑾在大学堂首次开讲,内容是禅修与生命科学,他纵古论今的学术视野和拉家常式的平易风格,吸引了各方人士。 在南怀瑾生命中最后六年光阴里,除了少量的外出授课,他基本都在七都镇太湖边的大学堂度过,在这里50次公开授课,受教者无数。而每天晚上,他都会抽出一个多小时为身边的弟子授课;一年365天,读书修行育人,从无懈怠。 在南老灵堂里供人跪拜的垫子上,查旭东久久没有离去。他实在没想到,南老这么快就去了:“有一次,南老的一位弟子说‘祝先生长命百岁’,老人家还打趣说:‘我只能活一百岁吗?’我们也觉得,以他的修为和身体情况,肯定可以再活好些年。”可仔细一想,又似乎是有征兆的…… 查旭东与南怀瑾相识多年,一年中总有几次对坐相谈,坦言这位“慈祥幽默的老者给自己最大的受益便是:以出世的态度做入世的事业”。可而今,南怀瑾故去后,太湖大学堂“群龙无首”,这份事业又该怎样传承和发扬光大?作为地方官员,对于太湖大学堂的未来,他不得不深深思索。 目前,七都镇已经向吴江市政府提出申请,将太湖大学堂列为文物保护单位,建设成一个弘扬国学文化的基地。同时,七都镇正在规划建设“老太庙文化广场”,对此,南怀瑾曾鼎力支持,他不仅捐出18亩土地指标作为文化广场核心区建设用地,还发动太湖大学堂同仁共襄盛举,为广场建设捐资350万元,其中100万元是自己的稿费。查旭东说,今后这里还将建一座包括舍利塔在内的南怀瑾纪念场馆。在文化广场外围,将规划和开发国学产业,借助先生的国学文化,推动全镇产业的转型。 (发布者: 欢迎投稿,网站:无量光佛教网,讨论请进入:佛教论坛) |